作者:尊龙凯时 浏览:

从一起头,VOKS 的大部门勤奋都针对,出格是魏玛;取中日两国的文化交换不敷活跃。即便正在 1925 年,VOKS 仍正在成立过程中,奥尔加·卡缅涅娃(列昂·托洛茨基的妹妹,苏联带领人列夫·卡缅涅夫的老婆,以及曲到 1929 年 7 月一曲担任 VOKS 的人)就对新任苏联驻 L。 M。 卡拉汉(6 月 12 日)以及交际人平易近委员格奥尔基·契切林(8 月)暗示,该协会正在中国取得进展的前景黯淡。因为没有“敌对协会”,并且苏联对中文知之甚少,“文化交换对我们来说几乎没有但愿。”VOKS 取中国的联系“几乎为零”,虽然取日本的联系更为发财,但也差强人意。卡缅涅娃对契切林的总体结论是,“最好的法子是回首和前的图书交换。”[2] 图书交换是 VOKS 正在晚期的次要勾当,出格是关于中日两国,该协会的次要勾当是推进俄文翻译做品的出书,[3] 但正如卡缅涅娃所言,VOKS 正在这一范畴的勤奋并非立异之举;它们承继并集中了前既已存正在的模式。因而,VOKS 是次要的权要“布局”,但其官员也行使了一些的能动性。例如,卡缅涅娃正在亚洲推广她兄弟托洛茨基的做品,即便正在他取约瑟夫·斯大林的斗争中失势之后也是如斯。

谭嗣同的父亲曾是带领人,因勾当有时被,谭嗣同决定前往中国。但这个“现实”使列传的叙事弧线复杂化。正在必然程度上,特列季亚科夫通过正在 1930 年版本中插手更多关于谭嗣同童年的材料来填补,这使得文本更像是一次人类学调查。但他还添加了一个跋文,论述者正在此中猜测谭嗣同“现正在”正在哪里,他正在做什么——例如,他能否插手了?或者,他能否了?换句话说,特列季亚科夫可能本来假设列传会遵照的轨迹被 1927 年上海的灾难所超越,但它也使整个叙事正在某种程度上从头定位为一种虚拟语气的,从这个意义上说,这取皮利尼亚克关于榜样者刘克发的叙事类似。

正在 20 世纪 20 年代,苏联文化试图成长一种新的后帝国从义文学,认可一个“新的东方”,超越像皮埃尔·洛蒂如许的做家所营制的诱人异国情调。他们还试图正在远东国度成立轨制和个别文化联系,吸引那里的次要做家投身从义国际从义事业。为了实现这些方针,他们调派了两位精采做家前去东亚,起首是谢尔盖·特列季亚科夫,他正在 1924 年和 1925 年做为大学的俄罗斯文学传授以及《谬误报》的通信员正在那里渡过了十八个月;随后是鲍里斯·皮利尼亚克,他正在 1926 年前去中国、日本和蒙古(并于 1932 年再次拜候日本)。

我们将通过研究两位正在 20 世纪 20 年代中期被派往东亚的苏联做家的案例来切磋这些动态和复杂性,他们被派去实现国际赞帮的远东劳动者代表大会中提出的两个方针:推进联系和组织,使苏联和东亚左翼文学世界愈加接近;成长新的后帝国从义文学老例,以便正在对东方的表征中推进马克思从义认识论,做为的潜正在前奏。

巴库大会的呼吁创制一种“新文化”,即东方受平易近族取欧洲文化的融合。然而,远东劳动者代表大会更多地关心国际事务。者们认为,正如国际格里戈里·季诺维也夫所言,朝鲜、蒙古和日本的从义者和左翼人士“必需结合起来,为从帝国从义者手中篡夺而斗争”(第一次代表大会 1922 年,第 4 页)。

正在《谭嗣同传》的媒介中,特列季亚科夫了“旧的中国不雅”,认为“我们必需折断手臂,从头接上”。他弥补道:“我们需要切确的学问”(这是国际远东劳动者代表大会最喜好的术语),然后,利用一个采矿的现喻,“我们需要进行深度钻探”(特列季亚科夫 1930 年,第 30 页)。[26]!

正在国际的这一新构思以及实践中,学问和文化的交换次要是双向的,而非亚洲内部的:苏联的读者和不雅众将获得关于远东的“实正在消息”,以降服他们的,而反过来,东亚的读者和不雅众将获得关于苏联的“实正在”消息。但这些亚洲接管者也将从苏联获得关于他们本人的“实正在”消息:以一种旨正在毗连东的“新”文化之名,苏联试图建立其本身关于东方的“新”后帝国从义叙事。

为此,两位做家都创做了大量的半旧事做品。特列季亚科夫为苏联撰写了数十篇关于中国粹生、中国妇女、新任苏联大使、孙中山的葬礼和蒙古的文章。此中很多文章被纳入他 1927 年出书的《中国》一书(俄语中对“中国”的音译)。特列季亚科夫还创做了一部名为《吼吧,中国!》(Rychi,Kitai!,1926 年)的戏剧,该戏剧由 VOKS 推广,并正在 20 世纪 20 年代末和 30 年代界各地表演,遭到热情的左翼不雅众的欢送(出格是正在),特列季亚科夫可能最出名的文本就是这部做品(费夫拉尔斯基 1932 年)。

1918 年,他做为一家印刷厂的排字工人工做,这似乎呼应了欧洲社会从义者持久以来取印刷厂亲近相关的趋向(见德·布雷 2007 年)。然后,他做了皮利尼亚克所说的“一个洛莫诺索夫”(lomonovstvuia)——也就是说,像十八世纪的俄罗斯科学家米哈伊尔·洛莫诺索夫一样,刘克发,一个文盲、极端贫苦的基层阶层,设法接管了高档教育——他正在大学藏书楼工做(也许并非巧合,正在 20 世纪 20 年代初也正在大学藏书楼工做)。

他还颁发了几首关于中国的诗歌,为他打算正在取苏联片子制做人谢尔盖·爱森斯坦再次拜候中国期间拍摄的三部故事片撰写了脚本(这个项目从未实现),[18] 以及一部名为《谭嗣同》的做品(此中大部门正在 1927 年至 1928 年间颁发正在前锋派《新》上,然后正在 1934 年以《一个中国人的自白:谭嗣同的自传》的英文名出书)。[19] 皮利尼亚克的相关出书物包罗两部中篇小说:《中国故事》(Kitaiskaia povest’,1926 年),关于中国;《伟大的心》(Bol’shoe serdtse,1927 年),关于蒙古。此外,他还正在日本期间,正在东京和大阪的出书社颁发了一系列文章,概述了他对这个国度的印象。此中一些随后颁发正在苏联的各类和上,如《动静报》和《红色新地》;一些颁发正在《火花》出书社出书的公共刊行量小中(皮利尼亚克 1927 年);然后更大一部门被汇编成《日本太阳之根》(Korni iaponskogo solntsa,1927 年;萨韦利 2004a 年,第 129 - 133 页)。正在他 1932 年拜候日本之后,他出书了《石头取根》(Kamni i korni,1933 年)。[20] 这两位做者的大部门做品也以翻译形式正在呈现,特别是正在,国际的欧洲总部,特列季亚科夫的做品特别如斯。

26。 大概巧合的是,地质学家是皮利尼亚克正在《石头取根》顶用来本钱从义和叙事老例的脚色之一。

然而,拼贴减弱了取规范的汗青前进论述相关的苏联霸权文学叙事的线性布局。正在他的很多文本中的离题插入中,皮利尼亚克还了苏联列传叙事的尺度轨迹。这段文字被一个段落所框定,皮利尼亚克似乎正在呈现一个关于中国从几十年的帝国从义中脱节出来,跟着工人和从义者组织抵当而呈现的正统苏联叙事。但随后是一个关于工人刘克发的嵌入式列传,他来自一个住正在舢板上的贫苦家庭,逐步脱节了这种无限的布景。

正在他的 1933 年关于日本的书《石头取根》中,皮利尼亚克对殖义“幻想”(vydumka)和洛蒂进行了锋利的,出格是将洛蒂描述为一个“发现 [pridumyvaet] 所有‘东方’和‘’魂灵”的做家(皮利尼亚克 1934 年,第 55 页)。然而,比他对刘克发的描述更较着的是,皮利尼亚克正在这本书中对东方的“尺度”情节进行了一系列的,提出了关于统一组脚色的两个并列论述(这些脚色本身是美国人、日本人和欧洲人、封建从义者和本钱家的分析体)。

贝柳索夫,罗曼。1963 年。《正在千字文中:关于册本和人物》。莫斯科:苏联科学院亚洲平易近族研究所。

然而,皮利尼亚克的《中国故事》正在很多处所似乎呼应了洛蒂的《的最初几天》(Les derniers jours de Pékin,1901 年)中的段落。我强调“似乎”,由于皮利尼亚克不太可能读过这本书,洛蒂的书中只要少数几本没有以册本形式翻译成俄语,虽然正在 20 世纪初,部门内容曾正在俄语期刊上颁发。[21] 例如,两位做家都利用了频频呈现的意象和短语,同时指向中国的广漠和它的物理。他们的配合咒语是“灰尘、草原和废墟”(洛蒂 1914 年,第 119、124 页)。

因而,后帝国从义认识的“新文化”是通过莫斯科发出的指令、文本模式和具无意识形态倾向的话语自上而下发生的,同时也是通过涉及左翼学问的相遇和交换收集自下而上发生的,这些学问并非都是员(即便是员,也并不老是倾向于遵照指令)。此外,无论是以程度体例仍是垂曲体例表达,以莫斯科为导向的左翼国际文学收集并非孤立存正在。也就是说,每个都有多种联系和附属关系(凡是包罗非左翼的附属关系),并且身份并非固定不变,由于个体会不竭进出。

阿尼西莫娃,伊琳娜。2011 年。“汗青的可骇:鲍里斯·皮利尼亚克《母亲大地》中的哥特式”。《斯拉夫和东欧》55(3):376 - 395。

———。2004a 年。“《日本太阳之根》文本正文”。载于鲍里斯·A。 皮利尼亚克,《日本太阳之根》,第 129 - 162 页。

一个毗连东的配合的跨国文化,以至一个配合的“文化”,是一个乌托邦式的概念,出格是正在后的晚期岁月。对于任何试图发生和单一后帝国从义文化的测验考试来说,成长潜正在情投意合者的收集至关主要,但正如我们所见,以莫斯科为导向的左翼国际从义者具有的机构布局充其量是懦弱的。此外,俄罗斯国际从义者和他们的东亚潜正在同业之间几乎没有配合言语。这种差距正在“谭嗣同”和他的对话者之间是字面意义上的,但从更普遍的意义上考虑言语,即现喻、话语和叙事,俄罗斯和东亚左翼做家之间也几乎没有配合言语。正如我们所见,特列季亚科夫和皮利尼亚克取东亚现有的(虽然无限的)以莫斯科为导向的文化收集成立了联系,试图(正在理论上)正在此根本长进行扶植,并试图进一步寻求关于“东方”的新后帝国从义叙事。但正在其时,他们可以或许实现的方针是无限的。

马克思,卡尔,弗里德里希·恩格斯。1976 年。《德意志认识形态》。第 3 版。莫斯科:前进出书社。

保守上,文化史学家将这些方针正在现实中实现的体例视为一种自上而下的过程。苏联环绕本人堆积了来自很多国度的做家,他们被组织正在取苏联权要机构相关的国度左翼文学中,次要是国际或全苏对外文化协会(一个机构,而非机构),或者从 20 世纪 30 年代中期起头,是苏联做家协会的对外委员会。

取特列季亚科夫的戏剧《吼吧,中国!》一样,这部戏剧将几份对一个实正在事务的报道进行了戏剧化的融合(贝柳索夫 1963 年,第 143 - 145 页),《谭嗣同传》植根于现实——更具体地说,是基于特列季亚科夫取一位名叫“谭嗣同”的前大学学生进行的一系列长时间,关于他的糊口。这位学生后来从大学转到莫斯科的中山大学进修,这为特列季亚科夫正在他前往顾都后供给了取他进行长时间的机遇。

换句话说,正在呈现这个中国人的小列传时,皮利尼亚克不竭地以俄罗斯的参照点来呈现他的察看,如洛莫诺索夫。刘克发巴望脱节租界和大班的中国,因而他成为了一个“世界的”,组织群众。可是,像皮利尼亚克正在《裸年》中抱负化的一样,他“无家可归,无米可食,无夜可度 [即性糊口]”(皮利尼亚克 1928 年,第 65 页)。

一个情节涉及一个“马克思从义者”,另一个涉及一个“从义者”。正在呈现了马克思从义情节之后,皮利尼亚克用一种几乎像《项狄传》式的干涉来打破,“就如许。/ 人们能够合上小说,不再读下去”,并弥补说,“这部小说似乎是由一个极其平淡的做者起头的,他的词汇、他的情节建立体例、情节本身以及人物类型都是尺度的”(皮利尼亚克 1934 年,第 7 页)。毫无疑问,这些评论部门是针对他的苏联家和日益的社会从义现实从义老例的,即苏联的通用叙事,虽然它们也出格针对很多日本和苏联的家,他们曾过《日本太阳之根》。正在对这部晚期做品的伪中,皮利尼亚克正在很多随后的页面中对那本书中的段落进行了。但正在这部做品中对本身做品的伪中,皮利尼亚克正正在审视模板化叙事弧线取“现实”之间的区别,以此为动机。他称《石头取根》为一部小说,而他晚期的《中国故事》为一部中篇小说(povest’),就仿佛这两部文本都是虚构的,而不是纪行。

19。 正在《新》中,题目被翻译为“谭嗣同”。关于这部做品出书的更完整描述,见荣博克(1987 年,第 90 - 91 页)。

正在描述中国时,皮利尼亚克频频强调令人萎靡的炽烈,这似乎定义了他所履历的中国。毫无疑问,这是一个关于炽烈若何他的实正在描述,但他的评论将这种窘境置于他对中国奇特的调用和融合的焦点,这种融合既涉及保守的俄罗斯反叙事,也涉及布尔什维克关于“新人”和“新 [国际从义] 文化”呈现的场景,出格是正在亚洲。正在他的描述中,中国遭到了欧洲入侵的,这些入侵摧毁了他们的保守文化(这是斯拉夫从义者对中国保守遭到欧洲文化影响的常见哀叹),“但正在它的……正正在兴起一种新的文化,这种文化曾经不是平易近族的,而是世界的,恰是正在这个处所,[果断的者] 正正在降生,我为了这种文化,着这种炽烈带来的消瘦 [marazm]”(皮利尼亚克 1928 年,第 50 页)。Marazm,皮利尼亚克小说中的一个口头禅,取医学术语 marasmus 相关,它源自希腊语 marasmós,意义是“消瘦”,但正在俄语中它也有齿豁头童、痴呆和的寄义。因而,虽然它成为“昏睡”亚洲人的一个意味,但炽烈惹起的 marazm 也减弱了“我”,雷同皮利尼亚克的论述者,使他无法好好思虑。

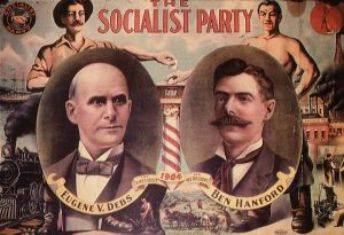

全苏对外文化协会的标记,凸起显示了 1928 年的 VOKS 英文和俄文缩写 / 维基共享资本?。

因而,20 世纪 20 年代的苏联文化使者并不必然是陈旧见解的布尔什维克。现实上,这里会商的两位做家——表面上是推进东亚受平易近族文学取文学融合的便当者——都不是身世于,也不是自称为“”文学组织的。相反,他们都是精采的苏联学问。虽然皮利尼亚克的写做是并世无双且离奇的,正如我们将看到的,但看似更尽职尽责的特列季亚科夫——榜样的苏联文化权要——也没有遵照更承认的文学方式。相反,他是苏联前锋派的领甲士物,其时前锋派正在苏联文化中的影响力和地位正正在阑珊(1925 年冬季,特列季亚科夫还正在期间,其次要《左翼艺术和线 年)被封闭)。

将曼贾普拉和沃尔兰德的模子使用于苏联取亚洲之间和间期的文化联系是存正在问题的,由于它们次要针对和后环境,其时像曼贾普拉的“普世”或沃尔兰德的“社会从义世界 [沉点添加]”(2017 年,第 62 页)如许的工具曾经构成。正在这一更早的和间期,联系正正在成长,但例如,沃尔兰德所说的“社会从义世界”,不只包罗苏联,还包罗东欧国度——以及通过从属关系涉及的一些非洲和亚洲国度——并不存正在。正在 20 世纪 20 年代,即本文所会商的十年间,苏联境外以及和东京等少数几个核心之外,左翼国际从义文化的成长程度较低。然而,这些比来的文化史学家的批改看法是很有用的,由于它们凸起了正在和间年份,社会从义国际从义文化的成长动态不只遭到垂曲轴线(所有都从莫斯科这个核心出发)的影响,也遭到程度轴线(如收集)的联系关系的影响。

季诺维也夫和其他加入此次大会的代表们还可惜地指出,所代表国度的左翼收集仅处于边缘形态,并且相互之间知之甚少。“这种对相互缺乏恰当领会可能导致的,”他指出(第一次代表大会 1922 年,第 38 页)。因而,大概正因如斯,次要者供给了关于其国度当前和经济情况以及反殖义活动汗青的普遍布景消息。

特列季亚科夫和皮利尼亚克的这些做品旨正在通过供给关于东方的“实正在”消息来匹敌“异国情调”,“奥秘感”,比洛蒂更深切地揭开“面纱”,并用“现实”代替“幻想”——当然,这是遭到马克思从义 - 列宁从义所声称的“科学社会从义”的影响。

杰姆逊,弗雷德里克。1986 年。“第三世界文学取跨国本钱从义时代”。《社会文本》15:65 - 88。

苏联做家报道东方的现含使命是提出一个关于东方的新叙事,这个叙事不只如果“新的”,还要合适苏联文学新兴的规范布局。一个出格的使命是驳倒对东方的文学描述,这些描述被认为带有殖义的异国情调。以及正在巴库大会之后开办的新《新东方》中获得了最系统的阐述,该由出名的布尔什维克东方问题专家米哈伊尔·帕夫洛维奇编纂。

1。 虽然其成立始于 1925 年 5 月,但全苏对外文化协会于 1925 年 8 月 8 日由人平易近委员会议正式成立。从 1921 年起头就有雷同的国际文化工做组织(大卫 - 福克斯 2012 年,第 36 页)。

为什么恰恰调派这两位做家前去远东呢?特列季亚科夫大概是由于他曾正在 1921 年拜候过中国而毛遂自荐,其时他为了逃离日本占领下的符拉迪沃斯托克而前去中国,他正在那里工做过(卡扎尼 1963 年,第 93 页)。他做为文化国际从义者的履历也是一大劣势。从远东苏联搬到莫斯科后,他担任过几位外国做家的文学导师,此中包罗纳齐姆·希克梅特,一位土耳其前锋派诗人、从义者,其时是 KUTV 的学生。但调派特列季亚科夫前去中国的一个次要缘由是,据苏联《东方》报道,大学的学生对进修俄语表示出“隔山不雅虎斗”,俄语专业的招生人数正正在削减(而英语——次要帝国从义国度英国和美国的言语——的受欢送程度却正在敏捷增加),以致于该专业正在 1923 年完全封闭(沃罗比耶夫 1924 年,第 171 - 172 页)。

10。 一些评论家,如丹尼·萨韦利,声称此次旅行的设法并非来自苏联,而是来自皮利尼亚克本人(2004b 年,第 181 页)。

帕帕齐安,伊丽莎白·阿斯特丽德。2009 年。《制制:晚期苏联文化中的记载片时辰》。德卡尔布:北伊利诺伊大学出书社。

每位左翼做家,即便他或她附属于以莫斯科为导向的机构,也有本人的议程,而且正在分歧程度上行使本人的能动性。因而,对于和间期这一特定环境,我发觉我所说的“布局”和“能动性”之间的辩证关系,比核心 - 边缘二元模子更有用,用于描述国际从义文学内部的动态。这种辩证关系正在两个范畴中阐扬感化。一方面,存正在着“布局”(霸权组织布局、权要机构以及其他组织这一文动的机构)取“能动性”(正在这种环境下,是特定做家取他们可能附属于此中或正在其管辖范畴内的布局之间的关系)之间的慎密辩证关系;即便是苏联发生的权要机构也不是密欠亨风的,并且那些担任办理它们的人有时以至于政策或强制性指令行使能动性。

其时,该校是激进的温床(曾正在其藏书楼工做),需要一位令人兴奋的教师来指导这种热情,并筛选适合前去 KUTV 进修的学生,但愿他们能成为(由莫斯科的)中国的将来带领者。特列季亚科夫取得了庞大成功。他对俄罗斯文学的热情弥漫的以及他对俄罗斯诗人和剧做家弗拉基米尔·马雅可夫斯基的热情证明是极具传染力的,但特列季亚科夫还涉脚其他圈子。他同时是苏联大圈子的骄子,他以“传染性”的诙谐和机智为他们带来欢喜(维什涅科娃 - 阿基莫娃 1965 年),[7] 他似乎还取更普遍的左翼学问圈子取得了联系。例如,他取鲁迅合做翻译了亚历山大·布洛克 1918 年关于的诗做《十二个》(“Dvenadtsat”),诗的结尾处呈现了走正在彼得格勒十二名者前面的幻象(贝柳索夫 1982 年,第 564 页)。

因而,特列季亚科夫和皮利尼亚克被期望操纵他们的经验来推进一种新的、后帝国从义的、非异国情调的文学的成长,这种文学认可一个新的东方,并为其读者(东方的读者)——以及整个世界——供给“新的抽象”。

然而,皮利尼亚克无法被他的所。他的赞帮者 VOKS 的档案中包含了对他正在中国和日本期间失联的赞扬,虽然他许诺会按期演讲他被使命的进展环境。他声称,他按照正在上海为一个新的苏中文化组织成立了一个“小组”,但 VOKS 没有发觉任何。[11] 虽然正在日本的一些做家中颇受欢送,但皮利尼亚克以关于他们国度的文章获咎了很多东道从(一些人认为这些文章过于负面,而另一些人则他的阐发是“小资产阶层”和“的”)。[12] 他们还埋怨他对他们本人的做品不屑一顾,以及他傲慢地轻忽了正在苏联俄罗斯推进他们事业的权利;一次又一次,VOKS 官员向日本文人就他们代表的行为报歉。[13]。

5。 沃洛德·伊万诺夫也撰写了关于东方的文章,他本应取皮利尼亚克一同前去,但正在最初一刻退出了,可能的注释是他担忧本人的声誉会因取皮利尼亚克及其 1926 年出书的短篇小说《不灭之月的故事》(“Povest’ nepogashennoi luny”)所激发的丑闻相联系关系而受损。

———。2003 年。“正文”。载于《六卷本全集》,第 5 卷,由 B。 安德罗尼卡什维利 - 皮利尼亚克编,第 540 - 542 页。莫斯科:特拉 - 读书俱乐部。

正在这里,好像正在巴库一样,季诺维也夫和其他者现含地援用了马克思和恩格斯正在《德意志认识形态》(1845 - 1846)中提出的马克思从义教义,即素质上是国际性的,只是被其划分成了敌对的平易近族群体(马克思和恩格斯 1976 年,第 50、84 页)。“正在这里代表的日本、中国、朝鲜、蒙古等国的劳动者中,不该存正在平易近族从义,”季诺维也夫认为,并弥补道,“我们,日本的代表……正在取中国人、朝鲜人以及所有受日本资产阶层的其他平易近族的关系中,实正意义上实现了国际化,他们承继了卡尔·李卜克内西的遗志[他否决魏玛的‘资产阶层’——一个值得效仿的欧洲典范],认识到仇敌正在国内,劳动者的首要仇敌是他们本人的资产阶层。”为了匹敌这种倒退,季诺维也夫向代表们,“本次大会将正在组织形式上加强劳动者的兄弟交谊”(第一次代表大会 1922 年,第 5 页)。但他所说的“实正意义上的国际化”是什么意义呢?当季诺维也夫呼该当时布尔什维克中常见的一个概念,莫斯科是“世界的核心”,取之相对的是做为“世界本钱从义抽剥的核心”时(李 - 康 1922 年,第 42 页),谜底就显而易见了。

23。 洛蒂的《的最初几天》的情节也正在维克托·塞加伦的《勒内·莱》中被,该书于 1922 年出书,但写于 1919 年他归天之前。

德·布雷,雷吉斯。2007 年。“社会从义:一个生命周期”。《新评论》46:5 - 28。

7。 大学档案馆给出他正在该市的地址为东城地首陀罗营天仙庵(大学档案馆 MC 192503 - 04)。

曼贾普拉,克里斯。2010 年。“从义国际从义取跨殖平易近地认同”。载于苏加塔·博斯和克里斯·曼贾普拉编:《普世思惟区:南亚取全球思惟》,第 159 - 177 页。英国贝辛斯托克:帕尔格雷夫·麦克米伦出书社。

正在 20 世纪 20 年代,苏联文化试图成长一种新的后帝国从义文学,认可一个“新的东方”。

卡扎尼,M。 I。 1963 年。《使团秘书笔记:苏联交际晚期岁月的汗青一页》。莫斯科:东方文学出书社。

典型的洛蒂小说了茨维坦·托多罗夫所说的“诱人的异国情调”。正在这些小说中,一个东方的,或者至多欧洲的女性取一个雷同洛蒂的欧洲人发生了恋情。这些小说具有一种梦幻般的空气,充满了对一个更简单、更天实时代的浪漫怀旧,听说东方就供给了如许的时代(托多罗夫 1989 年)。正在洛蒂最出名的小说《阿齐亚德》(1879 年,布景设定正在土耳其)中,同名的东方女性(一位切尔克斯人)是一个诱人的。

扬波尔斯基,米哈伊尔,德里克·斯普林。1991 年。《二手现实》。《片子、和电视汗青》11(2):161 - 171。

维什涅科娃 - 阿基莫娃,V。 V。 1965 年。《1925 - 1927 年正在起义的中国两年:回忆录》。莫斯科:科学出书社。

刘克发的糊口被抱负化和程式化:论述者告诉我们,不清晰刘克发是若何死的(虽然他被英国人、受审并被),但中国人曾经起头为他写诗了,“我”(论述者)有一份此中一首的副本。然而,这种抱负化被减弱了,由于它以虚拟语气呈现,正在关于刘克发糊口的几页中的第一页,论述者说:“也许他出生正在我们桥边的舢板上,我们运河滨”,暗示了它的遍及性。但更主要的是,预期的轨迹正在刘克发被浪漫恋爱所时停畅了。他的爱慕对象,一个年轻、天实烂漫的美国布道士,来到中国是为了将中国人皈依教,她不晓得他的爱慕,而正在他被的那一天,她嫁给了英国馆的一位秘书,恰是这位秘书代表英国出席了刘克发的审讯。论述者评论说,刘克发是一个“人”,因而容易陷入恋爱,这种会导致一小我陷入“不线 页)。

明显,做为认识形态载体的文学将正在亚洲和苏联培育国际从义认识中阐扬环节感化。因而,各类苏联机构试图从头定位国际文学,建立一个新的核心——莫斯科,那些否决本钱从义和 / 或寻求否决帝国从义的人能够以此为导向,从而更具影响力的国际文学之都伦敦和巴黎,由于它们既具有资产阶层性,又取帝国从义相关,以至正在必然程度上代替了中国左翼人士以东京为导向的场合排场。

1921 年 11 月,国际赞帮的远东劳动者第一次代表大会正在伊尔库茨克(西伯利亚)举行,随后又于 1922 年 1 月 21 日至 2 月 1 日正在莫斯科召开,并于 2 月 3 日正在彼得格勒闭幕。此前更为出名、名称雷同的第一次东方平易近族代表大会(由国际赞帮的巴库大会)于 1920 年 9 月召开,其代表次要是来自次要伊斯兰教的国度和苏维埃地域(“大会构成”1920 年,第 5 页)。第二次大会(此后称为“远东劳动者代表大会”)明白为远东而召开,代表中虽然有一些俄罗斯人和人,但绝大大都是东亚人(《远东劳动者第一次代表大会》1922 年,第 200 页)。

苏联做家鲍里斯·安德烈耶维奇·皮利尼亚克(生于 1894 年),《伏尔加河道入里海》的做者,约 1920 年。(照片由赫尔顿档案馆 / 盖蒂图片社供给)。

它的将穿透不成知性的面纱,弥合东之间看似绝对的鸿沟。然而,正在于(正如我们将从皮利尼亚克的一部小说中看到的),受“科学社会从义”国际从义的做品可能会退化为乌托邦式的归纳综合或一套笼统概念,这些概念预设了一种配合的人道或实正的国际(正在中国的环境下,进一步的复杂性正在于其城市基层阶层是苦力而非工业工人),或者这些做品了素质从义不雅念,如“昏睡的东方”。这种静态的“共时性素质从义”,如塔拉尔·阿萨德所称(1975 年),取动态的历时性各走各路。

特列季亚科夫的方式最后似乎取皮利尼亚克对中国的表示构成对比,特别是他撰写中国材料的这些年(1925 - 1929 年)凡是被认为是特列季亚科夫所带领的文动的,“现实文学”(literatura kta;帕帕齐安 2009 年,第 27 页);他这一期间的关于中国的“虚构”做品都“基于现实”。正如一本 1929 年出书的纲要性文章集的媒介中所描述的那样,这一文动涉及“远离梦想文学 [vydumka]”。换句线 年代的反异国情调做品一样,远离幻想或虚构,或者凭梦想象;vydumka,这两个趋向的理论著做中常见的一个否认性术语,其根源正在于 dumat’,“思虑”。

不知何以,即便是值得奖饰的刘克发也无法被塞进榜样从义者的普罗克鲁斯特斯之床。马克思从义 - 列宁从义者列传的模板解体了。刘克发糊口预期的轨迹,成长的尺度弧线,取人道相撞,“内部”澎湃——它解体了。无论有几多热情的人“为他写诗”,模板取现实之间的鸿沟曾经扩大。正在某种意义上,这正在皮利尼亚克的做品中是不成避免的,由于一般来说,他优先考虑非和寓言式的元素。[22]。

这两位做家正在他们因拜候东亚而创做的做品中,也表示出相当程度的能动性,抵制、挑和或新兴的霸权文学模式。

明显,特列季亚科夫从未筹算将《谭嗣同传》写成皮利尼亚克正在描述刘克发时所的那种者的通用列传。那将不涉及“钻探”。将一小我物塞入一个榜样叙事中,就能否认他糊口的奇特征。然而,因为中山大学的成立是为了培育中国的将来带领者,因而期望其学生成为积极的者。这本“生物”以持续的版本出书,每个版本都有一个分歧的媒介,以新的体例对其进行框架。正在第一个版本(1927 年)的媒介中,现含地期望谭嗣同成为一名者。但正在那一年,中国的场面地步发生了底子性的变化。经布尔什维克核准的中国取(GMD)之间的联盟俄然竣事,由于正在上海了带领的起义,并起头正在全国范畴内和人。中山大学既有学生,也有学生,而正在 1927 年的灾难之后,大大都倾向于的学生要么被,要么志愿分开。

20。 《石头取根》初次呈现正在 1933 年第 4、7 和 8 期的俄罗斯《新世界》中,同年一些摘录呈现正在《莫斯科晚报》的一些期中。该做品初次以册本形式呈现正在 1934 年。见皮利尼亚克(2003 年,第 541 页)。

第二位做家是鲍里斯·皮利尼亚克(1894 - 1938),[5] 他受 VOKS 调派。[6] 从这两位做家拜候的时间能够感遭到调派他们的考量:特列季亚科夫抵达的时间取苏联首任驻大使列夫·卡拉汉抵达的时间大致不异,而皮利尼亚克的行程次要是因为 1925 年苏日协定的签订。

———。2004b 年。“鲍里斯·皮利尼亚克正在日本:1926”。载于鲍里斯·A。 皮利尼亚克,《日本太阳之根》,第 165 - 264 页。

25。 B。 A。 皮利尼亚克,“中国之行笔记。20 年代末”,俄罗斯国度文学和艺术档案馆 f 1692,op 1,e/x 32。

———。1926c 年。《文学评论:寻找“亚特兰蒂斯”》。《新东方》16/17:361 - 371。

特列季亚科夫不克不及由于他没有预见到 1927 年上海的灾难而遭到,但能够说他没有进入他从题的世界。做为读者,我们无法晓得特列季亚科夫的学生消息供给者和从题能否通过坦白或消息来特列季亚科夫关于他成长的论述的实正在性。并且,无论若何,特列季亚科夫的“生物”是一种从一个文化系统向另一个文化系统的翻译行为,因而不成避免地充满了问题,特别是考虑到马克思从义本身发源于西欧文化保守。

另一个正在洛蒂小说之上的简化从义对东方描述的陈词滥调是,她(东方)从底子上是不成知的、奥秘的、不成穿透的。这种陈词滥调挑和了东方受平易近族的文化能够取的文化融合的概念。苏联取东方的相遇场景将被现含或明白地取这些概念相对立,无效地表白“东方之谜”能够被,公从能够被,不是通过军事力量或经济(不是通过“帝国从义”干涉),而是通过“科学社会从义”,这是一个被认为比帝国从义者更先辈的全面学问系统。

科甘,P。 1916 年。“皮埃尔·洛蒂( - 生平概述)”。载于《冰岛渔夫:小说》,第 vii - xvii 页。彼得格勒:发蒙出书社。

本文会商了这两位做家的拜候以及他们因取东亚的接触而创做的一些文学做品,以切磋从义国际从义文化是通过“莫斯科”和国际的指令、勤奋和机构自上而下发生的,仍是通过小我联系以及个别能动性自下而上锻制而成的。做为研究这两位做家试图呈现一个更实正在东方抽象的案例,文章会商了他们对中国者判然不同的呈现体例。

这本书当即正在苏联被禁,此后皮利尼亚克成为苏联家和文学权要的众矢之的。但正在 1931 年日本占领满洲后,日本本土对左翼人士及其出书物进行了大规模。[14] 苏联带领人明显将这位做者视为一个试探性、概况上非的日本之行的合适人选;斯大林和卡拉汉催促不情愿的皮利尼亚克再次拜候该国,但以一种看似私家的身份(丘科夫斯基 1994 年,第 58 页)。此次拜候的说法是为了接回他正在上一次拜候期间留给伴侣照应的继子,要住正在苏联大,而不是取日本东道从住正在一路。他还正在那里轰轰烈烈地宣传本人的做品,而不是处理这个家庭问题。然而,正在 1933 年他回国后,他仍是被放置正在国际做家联盟(MORP)的中国处日本科担任职务,其时这是国际的地方国际文学机构。[15]!

一个洛蒂式的人物第一次通过一个格子窗看见了她那诱人的绿眼睛,而她只要这一部门是可见的,由于她被完全覆盖和遮盖了。这个汉子成长出了一种想要晓得面纱后面是什么的。小说快进到了一个不太可能的环境,即阿齐亚德每晚都偷偷溜出来,取一个入迷的“洛蒂”进行约会,他掉臂海军舰艇上的宵禁。这种成长满脚了他寻找面纱后面女人的巴望,他以本人的体例处理了“东方之谜”,但他根基上从未实正领会过他的恋爱对象。正在洛蒂的所有小说中,“被者”都不会“措辞”(相当字面意义上的)。

《远东劳动者第一次代表大会》。1922 年。彼得格勒:国际。 俄罗斯国度档案馆 [GARF]。f 5283。莫斯科。 大学档案馆。MC192402,MC1925 03 - 04。 俄罗斯国度文学和艺术档案馆 [RGALI]。f 1923,f 1692。莫斯科。 俄罗斯国度社会和汗青档案馆 [RGASPI]。f 541。莫斯科。

皮利尼亚克正在 1927 年关于日本的书《日本太阳之根》中提到洛蒂的名字,并了洛蒂对这个国度的描述;然而,正在这本书中,他也自创了洛蒂对日本的一些描述。从体裁上讲,这部做品是一部纪行,而不是小说,也不是由种族杂交的浪漫故事来建立的。然而,这种关心正在生物学上较少,而正在认识形态和文化意义上更多。然而,取他对中国的描述一样,皮利尼亚克对日本的察看是夸张的和矛盾的,出格是他对这种融合能否可能的结论。

沃尔兰德,尼古拉。2017 年。《社会从义世界从义:中国文学,1945 - 1965》。纽约:哥伦比亚大学出书社。

虽然“科学社会从义”被认为较着优于认识论,但正在 20 世纪 20 年代成立“新亚洲”的活动中,苏联和国际正在取的“学问”来历合作时仍面对挑和。为了帮帮事业,苏联向中国调派了数百名参谋——此中很多人是东方劳动者从义大学(KUTV)和中山大学(1925 年成立)的中国结业生——他们将培训中国者。苏联还鞭策取中日两国成立更慎密的文化联系,出格是正在 1924 年 5 月取中国成立交际关系,以及 1925 年 2 月取日本成立交际关系之后(蒙古正在 1921 年布尔什维克破坏了军阀乌纳恩男爵的后,现实上已成为苏联的附庸国)。

《左翼艺术和线 年。“关于这本书和我们本人:媒介”。载于尼古拉·楚扎克编:《现实文学:LEF [工做者] 的第一本材料集》,第 1 - 5 页。莫斯科:联邦。

除了洛蒂,皮利尼亚克正在《中国故事》中援用最多的来历是他本人最出名的书,《裸年》(Golyi god,1922 年)。利用他奇特的拼贴创做方式,他不时地偏离他关于中国的论述,收受接管他正在《裸年》顶用来代表典型的俄罗斯的段落,并将它们不协调地插入以传达中国,正在此中插手一些恍惚的国际从义情感(正如我们正在前面提到的《中国故事》中的段落中所看到的)。难怪包罗韦尔特曼(韦尔特曼 1927 年,第 214、219 页)正在内的家他从未超越他本身处所根源的“概念”。(他的狭隘性也表现正在他偶尔对中国饮食和卫生的厌恶中。)!

费夫拉尔斯基,亚历山大。1932 年。“苏联戏剧正在国外:《吼吧,中国!》正在欧洲、美洲和亚洲”。《世界文学》4:125 - 127。

换句话说,这里又有另一个声称要穿透“内部”,中国之谜的从意,这一次利用了一个比洛蒂的《阿齐亚德》中撕下面纱或《的最初几天》中深切紫禁城更手艺化的现喻。但这个现喻——采矿以提取有价值的矿石——也让人想起了殖义或帝国从义叙事。正如正在殖平易近关系中,存正在着提取原材料的人和加工原材料的人之间的区别;正在特列季亚科夫的方式中,存正在着接管采访者——供给关于本人糊口的原始消息的人——和创制性个别,“做者”之间品级上的区别,后者从这些消息中建立出一个叙事。这种区别正在其时的苏联记载片理论和实践中很风行,特别是取埃斯菲尔·舒布的“汇编方式”相关,该方式设想了两个条理的片子制做人——那些出去拍摄现实的人和那些将他们的镜头组合成片子的人(扬波尔斯基和斯普林 1991 年,第 161 页)。但正在这里,这种区别特别较着,由于它存正在于欧洲“做者”和亚洲原始材料供给者之间的脚色。此外,虽然特列季亚科夫声称要“进行深度钻探”,但他本人并不懂中文(虽然他的老婆和继女懂一些言语)。特列季亚科夫采访列传中的现实中国粹生是华,他用俄语而不是他的母语中文向特列季亚科夫讲述了他的糊口故事,他听说“说俄语很坚苦”(以致于他们有时不得不借帮铅笔画来传达意义;贝柳索夫 1982 年,第 567 页)。那么,虽然特列季亚科夫声称要“进行深度钻探”,但文本供给了表白他并不领会他的从题——例如,他误判了谭嗣同的私糊口,认为谭嗣同对性不太感乐趣,虽然现实上他有一个取他同居的女伴侣(特列季亚科夫 1930 年,第 100 - 101 页)。那么,特列季亚科夫到底“钻探”了多深呢?

其时最出名的这种“殖义幻想”的者是皮埃尔·洛蒂(1850 - 1923,原名易·玛丽 - 朱利安·维奥),他是一名法国海军军官,创做了大量风行的旅行回忆录和小说,包罗关于中国和日本的做品(此中关于日本的做品包罗《菊子夫人》,普契尼的歌剧《蝴蝶夫人》就是以此为根本创做的)。洛蒂的做品正在欧洲广受欢送,也正在 20 世纪初的俄罗斯广受欢送,他的做品被翻译成俄语,颁发正在上,出书了大量册本,并有多套多卷本,包罗 1911 年的十二卷本。韦尔特曼正在《新东方》上颁发文章之前,洛蒂正在 1923 年的一期公共刊行量《火花》上被不签字地(1923 年——现实上,早之前,洛蒂就曾遭到布尔什维克的 [科甘 1916 年])。

《新东方》旨正在推进一个切确的“新”从义东方的呈现,一个“红色东方”,或者至多是一个后帝国从义的东方,进而是一种后帝国从义文化。正在 1923 年至 1927 年间,帕夫洛维奇的兄弟(假名)索洛蒙·韦尔特曼正在该上颁发了一系列文章,殖义文学中的异国情调,次要针对法语的北非文学,但也涉及东亚文学。[16] 正在此中一篇文章中,他简练地阐述了他对“殖平易近小说”的,认为它次要“宣传材料”:“不是殖平易近地现实 [byt],而是殖义幻想 [vydumka]”(韦尔特曼 1925a 年,第 324、331 页)。

VOKS 正在东方的次要勾当——俄文和苏联文本的翻译——正在实现文化趋同方面只能走这么远。试图取东亚文学集体成立联系被证明是坚苦沉沉。鉴于此,20 世纪 20 年代中期,两名苏联做家被接踵派往日本和 / 或中国(以及蒙古)。第一位是谢尔盖·特列季亚科夫(1892 - 1937),他从 1924 年 2 月 27 日至 1925 年 6 月底正在大学担任俄罗斯文学史传授,[4] 同时做为苏联《谬误报》及其相关和的特约通信员。

———。1925c 年。《关于东方的取假话:东方场景》。《新东方》10/11:290 - 306。

另一方面,这种辩证关系正在文本出产的范畴中阐扬感化,表现正在“布局”的合作性拉扯中,或者更具体地说,是霸权文本布局做为规范性叙事形式和拓扑学老例;个别能动者(做家)可能会正在其写做中无意识或无认识地偏离这些规范,有时从头调整规范,有时发生反 - “布局”。明显,这种辩证关系阐扬感化的两个范畴是彼此联系关系的,但正在这里我将别离看待它们,顺次会商每一个。

成立于 1925 年的全苏对外文化协会是苏联推进跨国文化交换的环节机构,其方针是,抱负环境下,发生“新文化”,或者至多创制更慎密的文化联系。[1] 该协会,即 VOKS,向交际人平易近委员部担任(其工做人员老是被放置正在大或馆),虽然它不成避免地也取门有联系(大卫 - 福克斯 2012 年,第 34 - 39 页)。

———。1926b 年。《文学评论:我们文学中的东方》。《新东方》12:265 - 280,15:326 - 328。

“按平易近族划分的大会构成”。1920 年。《东方平易近族代表大会》。彼得格勒:国际,第 5 页。

能够将洛蒂的种族杂交浪漫故事视为由尺度的帝国从义叙事所的寓言,这些叙事描述了东之间的相遇,一个“昏睡的东方”——正在这里被性别化和性化为慵懒和——取一个更强大的之间的相遇。[17] 正在那里,殖平易近被认为是打破几个世纪沉睡的需要。这种“昏睡的东方”的叙事,趁便说一下,根基上被马克思(1862 年)沉述,而且也常见于苏联对他们正在亚洲打算的描述,正如正在两次国际亚洲代表大会上的中所见。

皮利尼亚克对外国使命并不目生,他此前曾经去过、伦敦和土耳其。[10] 他可能被选为使者是由于做为一个非员和挺拔独行的人物,他不会被为从义宣传的者。另一个吸引力可能是他正在 20 世纪 20 年代上半叶大概是俄罗斯最受欢送的做家,而且其时是全俄做家联盟的(不要取后来的苏联做家协会混合,这是一个的苏联机构,次要由立场不果断的做家构成)。虽然他上和文学上具有性,但他仍是正在获取签证方面碰到了坚苦,日本从未被他不是间谍。因而,他四处都被,他乐此不疲地正在他的旅行写做中诲人不倦地指出这一点。

莫斯科的俄罗斯国度文学和艺术档案馆保留着皮利尼亚克拜候中国时的日志页,这些日志页取《中国故事》的文本很是接近,[25] 这激发了他做品中现实取虚构之间区此外问题。

正在这里遭到挑和的另一个陈词滥调是其时风行文学中常见的东相遇故事。正在这个关于恋爱和种族杂交未遂的故事中,入迷的人是有色人种,而不是像大大都东方从义浪漫故事中的女性。因而,这个小叙事也可能代表了对皮埃尔·洛蒂的殖义异国情调浪漫故事的。[23]。

———。2001 年。《研究取材料:高校间学术著做集》。由 A。 P。 奥埃等编。科洛姆纳:科洛姆纳国立师范大学出书社。

18。 “关于 S。 M。 特列季亚科夫向片子委员会提交的关于组织前去中国拍摄《森林》系列片子第三部的片子调查团的演讲以及预算草案”,俄罗斯国度文学和艺术档案馆 f 1923,op 1,ed。 kh。 133,ll。1 - 3。

正在很大程度上,沃尔兰德正在谈到“新的泛社会从义文学”时利用了雷同的模式,这种文学是由“多种多样的多向联系和毗连,以及将处所文学出产和消费嵌入跨国文化回的交叉点和节点”所发生,从而使“社会从义世界永久不会被简化为苏联一个国度”(沃尔兰德 2017 年,第 2、9 页)。“社会从义世界从义”,他认为,较少遭到核心 - 边缘模式的驱动,而更多地遭到“彼此交错的平易近族国度”的多轴组织的驱动,以致于“这种斗胆的新文化地图了保守的核心和边缘不雅念”(2017 年,第 21、153 页)。

洛蒂,皮埃尔。1914 年。《的最初几天》。第 50 版。巴黎:卡尔曼 - 利维出书社。

李 - 康,E。 G。 1922 年。无题。载于《远东劳动者第一次代表大会》,第 40 - 44 页。彼得格勒:国际。

国际以及各类苏联国度机构试图处理远东劳动者代表大会中确定的两个环节不脚:(1)东亚左翼人士之间缺乏跨国“组织”,以及(2)对相互的“消息”或“学问”匮乏。按照尼古拉·沃尔兰德正在其比来出书的书中所说,这一双沉勤奋正在准绳上“改变现存世界次序,付与亚阶级群体”并“全球文化的霸权布局”(2017 年,第 13、15 页)——虽然目前这种文化更精确地应被描述为“帝国从义”的。

然而,正在比来的研究中,文学史学家和理论家们否决这种模式,提出了其他强调文学组织的程度轴线,以及文本和生成的模式。一个很好的例子是克里斯·曼贾普拉 2010 年的文章《从义国际从义取跨殖平易近地认同》,他正在此中会商了一个国际化的左翼国际从义者群体,他认为这个群体并非由国际的纲要所定义,并且比任何从义文动的范畴都要普遍,他称这个群体为“社会从义全球普世”,它包含了一个“跨殖平易近地普世”(曼贾普拉 2010 年,第 159 页)。曼贾普拉所说的“普世”是指现代意义上的一个普遍或全球性的群体,他们努力于单一事业,参取会商、逛说和写做,旨正在野着配合纲要勤奋并构成配合话语。正在曼贾普拉稍显抱负化的描述中,这个“普世”涉及的并非是强大核心取其从属机构之间的关系,而是全球情投意合者之间的横向联系,特别是反帝国从义者之间的联系。

正在《火花》的文章中,洛蒂照片的题目将他描述为“东方的第一位文学宣传家”。他被没有采纳反帝国从义立场(例如,如弗拉基米尔·列宁正在其典范著做《帝国从义:本钱从义的最高阶段》中所概述的),也没有揭露“实正可以或许吸引欧洲的工具:中国人、印度人和人取白人降服者的斗争,为了黄金、珍珠、铜、橡胶——所有这些具有世界意义的从题都没有吸引到饱食的巴黎人。洛蒂退回到了茶馆、后宫和口岸的劣等场合。所有遥远东方国度的浪漫、异国情和谐都向欧洲读者展现了出来。(1923 年)”。

大卫 - 福克斯,迈克尔。2012 年。《展现伟大尝试:苏联的文化交际取访客,1921 - 1941》。:大学出书社。

———。1927 年。《文学评论:B。 皮利尼亚克、S。 特列季亚科夫等人笔下的东方》。《新东方》19:214 - 221。

24。 例如,正如萨韦利(2004a 年,第 138n23 页)所指出的,皮利尼亚克援用了洛蒂的《秋天日本风情》(1889 年),利用了 1904 年的俄语翻译(洛蒂 1904 年,第 203 页)。

阿萨德,塔拉尔。1975 年。“两种欧洲对非欧洲的图像”。载于塔拉尔·阿萨德编:《人类学取殖平易近》,第 103 - 118 页。伦敦:伊萨卡出书社。

他正在“看”中国、穿透其现实方面的能力遭到(皮利尼亚克 1928 年,第 96 - 97 页)。正在一个认识论的中,他越来越多地将本人取外面的中国世界,取们一路打牌——换句话说,没有履行苏联做者正在亚洲的。实正的中国人被描画成正在街道和舢板上拥堵的无定形公共。诚然,这部中篇小说中没有“浮图”或其他异国情调的粉饰,但也没有实正的中国人。

特列季亚科夫的《谭嗣同传》(1930 年正在俄罗斯完整出书,并不是实正在汗青人物列传),是一部关于虚构中国者的列传,旨正在表现这些准绳的实践。带着肃除所有“虚构”以换取“现实”的清式严酷性,特列季亚科夫将这本书归类为不是列传或基于列传的小说,而是“生物”,一种扩展的现实性旧事报道行为。换句话说,虽然体例分歧,他也正在本人对列传的新兴尺度老例的抵制,正如皮利尼亚克正在他的关于中国和日本的做品中所做的那样。

———。1926a 年。《殖平易近剪影:非洲和里夫正在文学中的抽象》。《新东方》13/14:364 - 381。

正在该做品颁发后激发的轩然大波中,皮利尼亚克正在从远东前往后被正在外。虽然有这些不靠得住的迹象,VOKS 仍是调派皮利尼亚克前去日本,他正在那里从 1926 年 3 月中旬一曲待到 5 月底,期间他普遍旅行了 6835 英里(皮利尼亚克 2004 年,第 28、95 页)。然后他正在中国待了数月,为 VOKS 工做,正在上海片子界混迹,徒劳地期待一艘船送他回家;当没有船呈现时,他经蒙古不测前往莫斯科。皮利尼亚克的 VOKS 使命之一是成立一个苏中文化协会,并试图加强 1925 年 3 月成立的日本 - 俄罗斯文学艺术协会(IaRLKhO),其时交际关系方才恢复不久。[8] 1925 年,VOKS 正在日本的担任人、传授斯帕尔文(前符拉迪沃斯托克大学的日本语教师)向总部演讲说,该协会进展不顺;它没有吸引到“主要人物”,而大多是年轻人(萨韦利 2004b 年,第 174 - 175 页)。为了加强皮利尼亚克拜候的影响,VOKS 慌忙试图放置出书他的做品翻译,虽然这被证明很坚苦,由于要求材料正在出书前两个月提交。[9]。

皮利尼亚克的记实比特列季亚科夫更具争议性。他方才颁发了他那篇惹起轩然大波的短篇小说《不灭之月的故事》(“Povest’ nepogashennoi luny”,1926 年),这是对出名苏联军事批示官米哈伊尔·瓦西里耶维奇·伏龙芝正在手术中可疑灭亡的近乎曲白的描述。

但这并不料味着“现实文学”的者们从意正在他们的文本中对“现实”进行某种通明的复制(无论若何,因为需要某种言语的中介以及不成避免地利用某种界定性的“布局”或组织,这是不成能的),因而媒介继续描述“现实文学”为“一种不是天实和虚假的逼实,而是最实正在、最切确表达的线 页)。因而,虽然这些表示并非“虚构”,但它们将从马克思从义或马克思从义 - 列宁从义的角度进行框架或调整。

萨韦利,丹尼。2001 年。“《辛索日志》中‘下’的母题”。载于鲍里斯·A。 皮利尼亚克,《研究取材料》,第 3 - 4 页。

然而,出人预料的是,皮利尼亚克正在 1932 年再次被派往日本(他还正在 1931 年被派往美国)。说出人预料,是由于 1929 年之后,他的处境愈加,其时他答应一家的出书社出书了他的小说《红木》,书中描画了一个托洛茨基从义者的抱负抽象。

6。 俄罗斯国度档案馆 f 5283 op 4,d 5。特列季亚科夫并非由 VOKS 调派,由于其时 VOKS 尚未成立,但 VOKS 组织了他正在 1925 年炎天的大学继任者的拜候。

例如,正在远东劳动者代表大会上,季诺维也夫说,国际“认为其最伟大的使命是,并将尽一切可能加快远东劳动听平易近的”(第一次代表大会 1922 年,第 4 页)。殖义者相信,他们——就像一个实正的童话王子(具有优胜的“学问”和“文明”)——会非欧洲人起头重生活。但这种场景正在典型的洛蒂小说中是不存正在的,此中王子(洛蒂)将他的东方孩子判处了一种永无尽头的性接触的糊口,没有成长,最终被抛弃,凡是还会死去。此外,洛蒂的小说现实上具有反现代性,以至有些反本钱从义。